Non era una giornata uggiosa e fredda come oggi, il 7 novembre di trent'anni fa. Quel giorno "Lux", amico scomparso nel 2006, col quale condivisi tante giornate alpine, mi fece conoscere una montagna che fu un amore a prima vista: la Rochéta de Cianpolòngo, quarto rilievo della dorsale che dal Bèco de Meśodì si estende sulla destra orografica del torrente Boite, facendo da limite tra Cortina e San Vito.

|

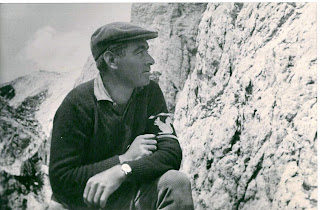

| 238 anni fa sulla Rochéta de Cianpolòngo c'era già qualcuno! (foto E.M.) |

In quegli anni la Rochéta - sulla quale già nel 1779 giunsero alcuni mappatori, incaricati da Maria Teresa d'Austria di fissare il primo cippo di confine tra il Tirolo e la Serenissima - riscoperto per caso dopo oltre due secoli - era praticamente nota solo ai locali. Nell'estate 1986 gli amici del gruppo ”Vecchio Scarpone” di Zuèl avevano iniziato a farla conoscere, segnando a minio l'accesso alla cima dal Parù de Sonfórcia e collocando lassù una tabella e un libro di vetta, sostituito più volte perché danneggiato dall'umidità o dalla sbadataggine di qualcuno.

La Rochéta mi ha accolto in sei occasioni, di cui una in solitudine. Faticosa da raggiungere, anche se si può spezzare la salita facendo base al rifugio Croda da Lago-Palmieri, oggi è visitata anche da appassionati venuti da lontano. Mi è stato riferito che l'allora incerta traccia, animale più che umana, che risale la pala erbosa fino alle rocce e poi si dipana in cresta, è ormai quasi un sentiero: ma non l'ho più vista dal 5 settembre 2004, quando con un bel gruppo di compaesani e un cagnolino vi svolgemmo una gita del Cai Cortina.

|

| Le Rochétes de Sorarù e de Cianpolòngo e il Bèco de Meśodì nei colori dell'autunno (foto A. Roilo) |

Nell'autunno 2016 la parete sud della cima, visibile fin da Vodo, è stata rivalutata con una via nuova di Marco e Gianluca, che ha eseguito per mio conto le fotografie del libro di vetta, consentendomi di tornare virtualmente su quel balcone, grandioso belvedere sulla valle.

Il 4 luglio scorso infine, in dieci ore, Bruno di Cortina e Claudio di San Vito hanno compiuto la traversata integrale per cresta delle 4 cime: la facile Rochéta de Prendèra, la lunga Rochéta de Ruóibes, la friabilissima Rochéta de Sorarù e la "nostra" de Cianpolòngo, chiudendo sul torrione del Zìgar un'avventura che potrebbe spingere ad altri, responsabili approfondimenti della dorsale.

Formulo l'auspicio che chi rimonterà le sue ripide balze e si immergerà "nella" Rochéta, dai boschi di Fedèra verso il cielo, non ignori la cura che a mio giudizio la cima merita, per restare a lungo com'è ora. La traccia c'è; i bollini per non perdersi sono al loro posto; non manca il libretto di vetta; la relazione della salita si trova nel web e in una guida di successo, e tanto dovrebbe bastare per avvincere anche il salitore più disincantato.

Aggiungo i fatti che coinvolsero la Rochéta nella storia, le dicerie popolari che aleggiavano nella zona e le favolose storie del Bestiario d'Aiàl, ambientate nel circondario dalla scrittrice Lorenza Russo, per chiudere agevolmente il cerchio.